■ROAの分解

前回に続き、ROAについて考えていきます。経営を筋肉質かどうか測る上で、どのようにROAを活用できるでしょうか。まずは、「【経営指標】生産性分析②」で触れられているように、「分ける(分解)」ことから始めます。

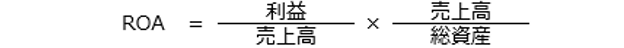

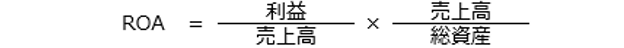

ROAは、売上高利益率と総資産回転率に分解することができます。

式のとおり、売上高利益率を上げる、総資産回転率を上げることができれば、ROAは上昇します。

■売上利益率の向上

売上高利益率は、効率的に稼ぐ力を示します。売上利益率を上げるためには、稲盛和夫氏の「売上を最大に 、経費を最小にする」という考え方に尽きるのではないかと思います。売上を増やせばそれに応じて経費も増えていくといった常識にとらわれず、販売価格を上げる、変動費を削減する、固定費を削減する、の3つの面から検討するとよいでしょう。売上や利益に関することは、「【経営指標】損益分岐点売上高」、「【経営指標】売上総利益」、「【経営指標】経常利益」をご覧ください。

■総資産回転率の向上

総資産回転率は、保有する資産がどれだけ効率的に売上高を生み出したのかを示します。

総資産回転率は、流動資産回転率や固定資産回転率に分解できます。

◎流動資産回転率の分解

流動資産回転率は、売上債権回転率や棚卸資産回転率などに分解できます。売上債権回転率は「売上高÷売上債権」、棚卸資産回転率は「売上高÷棚卸資産」で計算します(棚卸資産回転率は「売上原価÷棚卸資産」で計算することもあります)。

○売上債権回転率

売上債権回転率は、売上債権の回収がどの程度効率的に行われているかを示しています。売上債権回転率が低い場合、次の対応をとることが考えられます。例えば、入金までの期間が明らかに長いお客様に対して期間短縮の交渉をしてみたり、入金予定日を過ぎても入金がない場合はすぐに督促したりするなどして、売上債権の回収期間を短くします。早期入金に対する割引や債権譲渡なども検討の余地があるかもしれません。

○棚卸資産回転率

棚卸資産回転率は、在庫がどれだけ効率的に販売されているかを示します。計算上、ROAを向上させるためには、在庫を少なくして棚卸資産回転率を高くする必要があります。普段から、市場のニーズを的確に先取りした事業運営を行い、製造プロセスや出荷業務の合理化による短納期化に努めることで、可能な限り在庫を持たないことを基本とします。また、経営者やリーダーが在庫の滞留状況に目を光らせ、売れる見込みのない在庫については、廃棄も含めた処分を決断することが肝要です。

◎固定資産回転率の分解

固定資産は有形固定資産回転率と無形固定資産回転率に分解できます。

○有形固定資産回転率

有形固定資産回転率は、「売上高÷有形固定資産」で計算します。有形固定資産がどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示し、高いほど効率が良いとされます。

機械であれば稼働率を上げることが有形固定資産率の向上につながります。ただし、当然ですが販売の見通しがない状況で生産量を増やしても在庫が増えるだけですので、経営トップが営業部門と製造部門の連携を促し、販売の裏付けのある稼働率上昇を目指さなければなりません。

また、設備投資をしたものの、当初想定していたほどの売上にはつながらなかった場合は、設備投資の意思決定の段階で、見立てが甘かった可能性があります。意思決定のプロセスに改善の余地がないか検証する必要があります。

■まとめ

「筋肉質の経営」を目指すとき、まずは、ROAを各部門に関係が深く理解しやすい指標に分解し、目標指標を設定してみるのはいかがでしょうか。そして、各部門が現状と目標との差を埋めるべく、さまざまな創意工夫を積み重ねていくことで、結果として「筋肉質な経営」に近づいていけるのではないかと考えます。