NISAとは株式、投資信託等にかかる譲渡益、配当金、分配金が非課税になる少額投資非課税制度です。昨年開始された新NISAは半永久的に継続するような制度設計になっていますが、それ以前の旧NISAは時限立法として、期限が来ると非課税の恩典がなくなることになっていました。そして、最終期限において評価益があった場合には、評価益に課税されることなく、実際に取得した価格にその評価益を上乗せした価格を帳簿上の取得価格とし、その後は通常の税制が適用されることになっています。この措置により、旧NISA期間中の評価益には課税されない仕組みになっているのです。

なくなった含み益

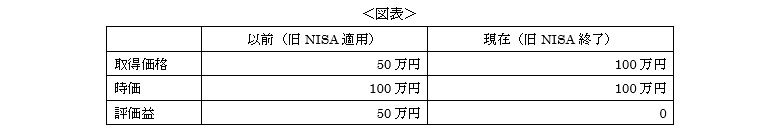

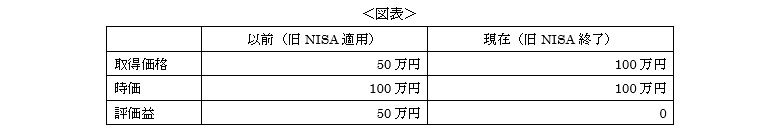

私はこの旧NISAの下で購入した株式がありました。購入した時点では株価が安かったことから、ネット上にそれなりの含み益(評価益)が表示され、一人ほくそ笑んでいました。ところが、旧NISA終了に伴い、表示方法が変わりました。たとえば、50万円で購入した株式の時価が100万円に値上がりしていたとします。すると、その表示は次のように変わりました。

旧NISA時代にあった評価益50万円は新NISAでは取得価格に上乗せされ、新取得価格が100万円になり、評価益は0となりました。このように表示されると、昨日まであった50万円の評価益がなくなってしまい、何かとても損をしたような気分になったのです。それと同時に、この評価益を後生大事に守ろうとして投資行動が保守的になっていたことにも気がついたのです。所有している株式は同じであるにもかかわらず、どうしてそうした気持ちの相違が生じるのか。そこには含み益(本稿では評価益と同義です)という言葉の持つある種の錯覚があるような気がします。

含み益はキャッシュフロー的にはマイナス

「含み益」には「益」という言葉が入っているので、「損」に比べるとプラスのイメージがありますが、実態はそうでもありません。「益」という字が入っている用語には「営業利益」とか「当期利益」という言葉があり、含み益もそれらと同類ではないかという感覚を持つかもしれませんが、営業利益等と含み益には決定的な違いがあります。それはキャッシュフローを伴っているかどうかです。営業利益等は原則的にキャッシュフローを伴った利益ですが、含み益はキャッシュフローを伴っていません。ですから、営業利益等が毎年発生すればキャッシュが蓄積されていきますが、含み益は毎年あってもキャッシュは増加しません。「もし、今売れば利益として計上されるものです」という仮定の下での利益に過ぎません。それどころか、利益が出ればそこに課税されキャッシュアウトが生じますから、同じ時価100万円の株式を売却するなら、含み益のある株式より含み益のない株式の方がキャッシュフロー的には有利になります。

長嶋茂雄の座右の銘

では、含み益が表示しているものは何なのでしょうか。含み損益は取得価格と現在価格(時価)の差額ですから、含み益が大きいということは取得価格より時価が大きく値上がりしているということ、つまり過去の投資行動の正しさを表現しているものといえます。「過去の自分の投資は間違っていなかった」という満足感に浸りたい人にとっては含み益は格好の精神安定剤になるでしょう。しかし、それは将来の利益を約束しているものではないことに注意しなければなりません。

投資の目的は将来キャッシュフローの最大化です。将来キャッシュフローの最大化において過去の価格は無関係です(前述の税額のキャッシュフロー効果は除く)。大切なのは、現在の価格と将来の価格です。会計用語でいえば、過去の価格は今後の意思決定に影響を与えない埋没原価(サンクコスト)になります。なまじ含み益が大きいと、含み益を大切に思う余り、将来キャッシュフローを最大化する投資行動をとれなくなる恐れがあります。過去の成功体験にこだわりすぎることによる弊害といってもいいでしょう。

私は昨年12月放送されたNHKBSの『プレーバック 長嶋茂雄の世紀』という番組を何気なく見ていたのですが、その中で長嶋茂雄が同じようなことを言っているのに驚きました。彼の練習における座右の銘は次のようなものだというのです。

「俺たちに過去は必要じゃない。大切なのは今日から先をいかにやるかだ。」

私はこれほど見事に埋没原価の本質を表現した言葉を他に知りません。