「税務トピックスQ&A 9月号」掲載

Q.電子取引データの電子保存義務化の宥恕措置の適用期限が2023年12月末までとなっていますが、2024年1月以降の保存方法はどのようにする必要がありますか。

A.■電子取引データの電子保存の概要

申告所得税及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電子データにより受け渡しを行う取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を電子データにより保存しなければなりません。

■保存要件(原則)

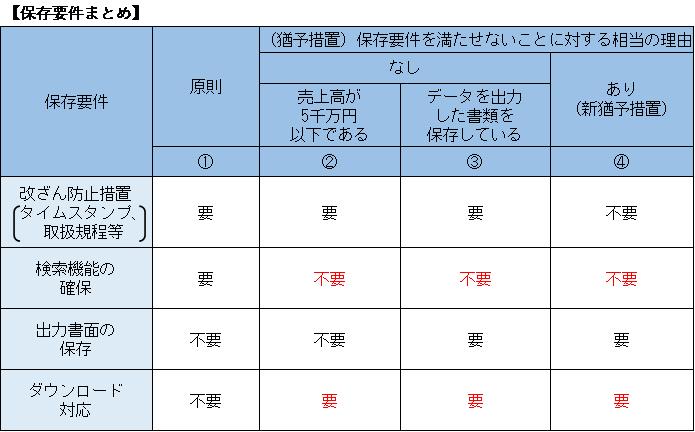

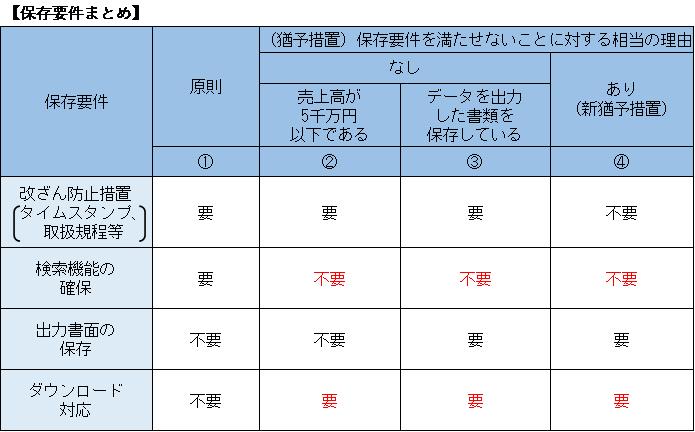

電子データの保存には次の要件があります(表の①)。

1.次のような方法で改ざん防止のための措置をとる

(1)タイムスタンプ付与や履歴が残るシステムでの授受・保存

(2)改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る

2.「日付・金額・取引先」で次のような方法で検索できるようにする

(1)取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(記録項目)を検索の条件として設定できること

(2)日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定できること

(3)2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること

■要件の緩和(猶予措置)

税務署長が電子取引データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が下記の2つの要件を満たしている場合には、その保存要件にかかわらず電子取引データを保存することができます(表の④)。

①税務調査等において税務職員による電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしていること

②電子取引データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること

また、相当の理由がない場合でも、2事業年度前の売上高が5千万円以下である場合(表の②)やデータを出力した書面を保存している場合(表の④)には、検索機能の要件は不要とされています。

■保存要件を満たすことができない「相当の理由」

「相当の理由」は、事業者の実情に応じて判断されますが、例えば、システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等が該当し、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については、この猶予措置における「相当の理由」があると認められます。なお、この「相当の理由」の事前の届出は不要です。

■まとめ

電子取引データを授受した場合には、保存要件の緩和措置の適用を受けることができるとしても、全ての電子取引データを電子保存する必要があります。

電子取引データは、最長で10年間の保存義務があり、電子インボイスが始まるとますます電子取引が増加すると考えられます。人手だけでは対応しきれないことが想定されますので、保存システムを導入し、効率よく継続的に確実に保存できる仕組みを構築する必要があると思われます。