- OECDTPG, Annex I to Chapter IIを題材にして -

読者の皆様は、移転価格税制を適用する場面において、「差異の調整」という言葉を聞いたことはありますか。検証対象取引と比較対象取引との取引条件を比較する場合に、価格や利益に影響を与える差異があるときに、その差異を調整して両者を比較可能とする調整のことを指します[1]。国税庁が発遣する移転価格事務運営要領[2]の4‐4(差異の調整方法)において、調整が必要とされる差異が生ずる4つの場面と、それぞれに対する調整方法が例示されています。

①交易条件の差異

②手形一覧後の期間の差異

③取引数量に応じた割戻し等の差異

④機能・リスクレベルの差異です。

また、移転価格税制の適用に当たっての参考事例集[3]の事例10(差異の調整)には、独立価格批准法を適用する場合で、内部比較対象取引があるときを例にして、①に関連するFOBとCIFの調整例が掲載されています。

①から③については、決済期間などの差に応じた金利相当額を調整する方法で、理解しやすいのではないかと思います。ところが、④の機能・リスクレベルの差異調整については、如何でしょうか。実際に国税当局の移転価格調査を受けて、機能・リスクレベルの差異調整の観点から反論したことがある方を除いては、あまり馴染みがないのではないでしょうか。そこで、今回のコラムでは、OECD移転価格ガイドライン2022年版[4](以下「OECDTPG」といいます。)の巻末に添付されている「第2章別添Ⅰ 粗利益と営業利益指標が受ける影響[5]」の例を参照しながら、機能・リスクレベルの差異調整について、説明してみようと思います。

1.前提となる事実

ケース1法人及びケース2法人は、いずれも、同一サプライヤー(第三者)から仕入れた製品Xを、同一市場において同一数量同一価格にて、顧客(第三者)に対して、1,000で販売しています。

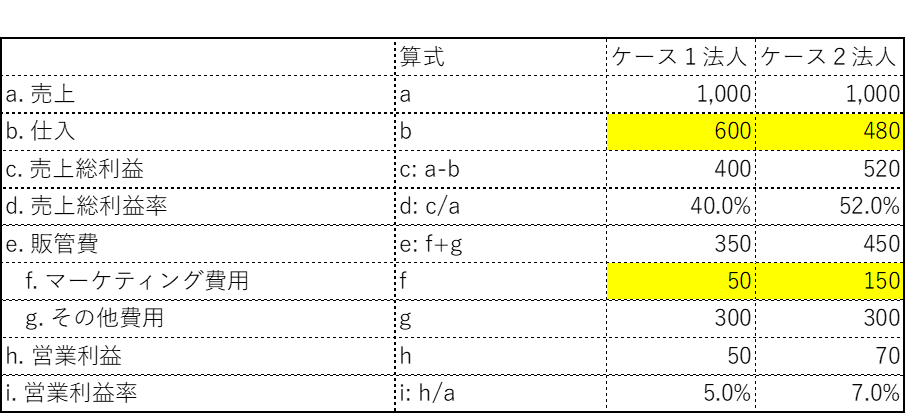

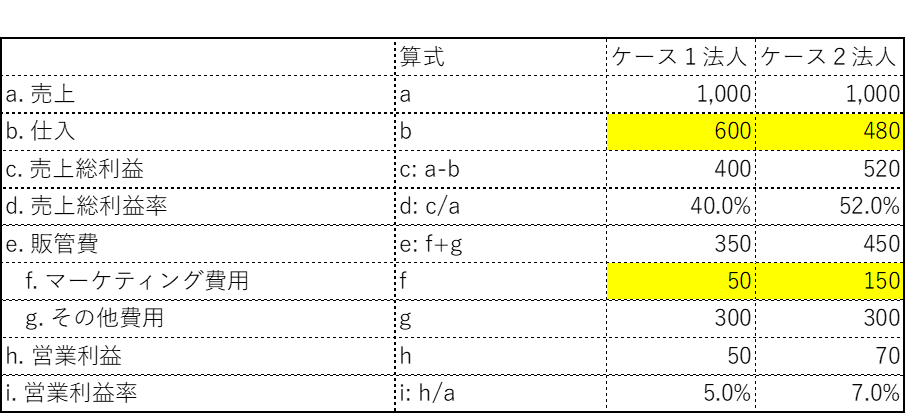

ところが、ケース1法人のサプライヤーからの仕入価格は600、ケース2法人のサプライヤーからの仕入価格は480と異なっています。仕入価格に差があるのは、両者が実施するマーケティング機能に差異があるからであって、ケース1法人のマーケティング費用は50、ケース2法人のマーケティング費用は150となっています。両者の仕入価格の差120は、マーケティング費用の差100と販売機能遂行に係る報酬20から構成されています。それらを反映したケース1法人とケース2法人の財務諸表は、次の通りです。

2.前提となる事実を理解するために

上記の事例では、ケース1法人とケース2法人が実施するマーケティング機能に差異があることから、サプライヤー(第三者)から仕入れる価格には差があると説明しました。読者の皆様の中には、両者のマーケティング機能に差異があるとしても、同じサプライヤー(第三者)から同じ製品を仕入れているのだから、両者の仕入価格は同じになるはずだ、従って、この例には無理があると考える方がいると思います。そのからくりは、次です。

製品を顧客に販売するためには、その製品の良さを顧客に知らしめるために、広告宣伝活動などのマーケティング活動を行う必要があります。ケース1法人がサプライヤーから仕入れて顧客に販売する製品については、ケース1法人はマーケティング費用50相当のマーケティング活動しか行っていなかった。一方、ケース2法人がサプライヤーから仕入れて顧客に販売する製品については、ケース2法人はマーケティング費用150相当のマーケティング活動を行っていた[6]。ケース1法人は、マーケティング費用50に相当するマーケティング活動しか行っていなかったので、仕入価格は600とより多額となっていた。ケース2法人は、マーケティング費用150に相当する、より多くのマーケティング活動を行ったおかげで、仕入価格は480とより少額で済んだということです。これは、この事例の前提事実を理解するための仮の事実ですが、このような背景があれば、さもありなんと納得いただけると思います。

次回コラムにおいては、マーケティング機能の差異調整について説明します。(その2へ続く)

[1] OECDTPG3.47から3.52においては、差異を調整する目的は、結果の信頼性を向上させることであって、そう考えられる場合にのみ行われるべきである。差異の調整が常に正当化されるものではないと説明されています。

[2] https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/03.htm

[3] https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/pdf/bessatsu.pdf

[4] OECDTPG仮訳は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/oecd/tp/pdf/2022translated.pdf

[5] Annex I to Chapter II: Sensitivity of gross and net profit indicators

[6]仮に、その拠点が実際のマーケティング活動を行うことなく、資金があるからというだけで、あるいは、グループ法人の別法人が資金をその拠点に融資して、その拠点に費用負担させているとしたら、問題が生じる恐れがあります。機能を果たす拠点は、その機能を果たすことのできる財務上のリスクを負担する能力(financial capacity)がある必要があります。